ホーム > 組織でさがす > 教育委員会 > 文化財保護課 > 令和7年度こども民俗芸能大会を開催します

更新日付:2025年9月10日 文化財保護課

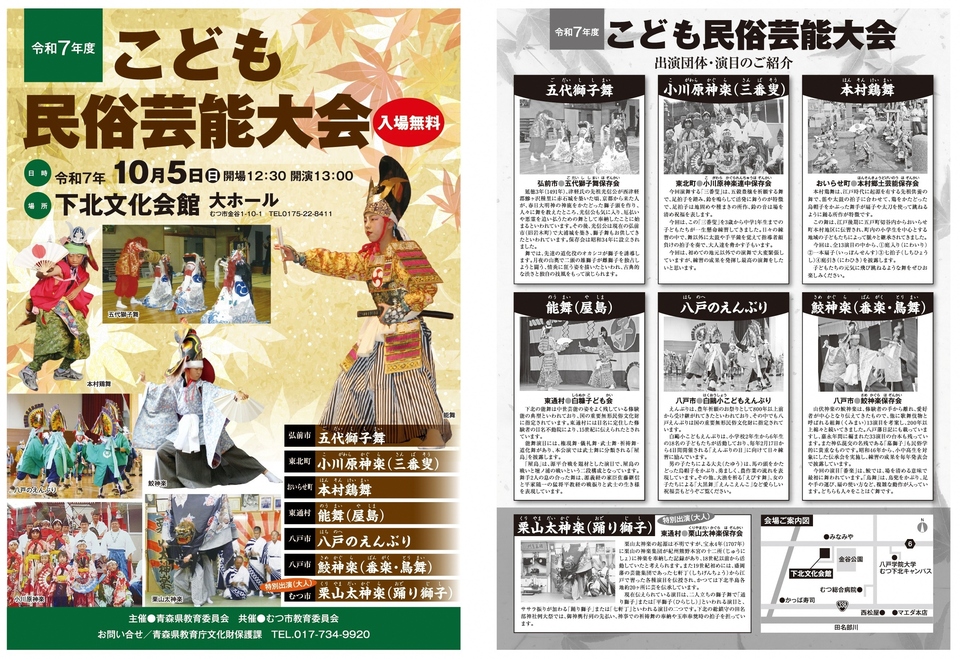

令和7年度こども民俗芸能大会を開催します

青森県教育委員会では、先人から受け継いだ貴重な文化遺産である民俗芸能の保存・継承を図り、後継者の育成や郷土愛の醸成、こどもの健全育成に資するため、「こども民俗芸能大会」を開催しています。

県内各地区から、こどもの団体6団体、大人の団体1団体の合計7団体が一堂に会し、学校や地域における民俗芸能の活動成果を発表します。

ぜひ、この機会に、こどもたちが真剣に民俗芸能に取り組む姿と県内の多彩な民俗芸能のすばらしさを味わってください。

■日時 令和7年10月5日(日)13時~(開場は12時30分)入場無料

■場所 下北文化会館 大ホール 青森県むつ市金谷1-10-1 TEL0175-22-8411

■主催 青森県教育委員会

■共催 むつ市教育委員会

県内各地区から、こどもの団体6団体、大人の団体1団体の合計7団体が一堂に会し、学校や地域における民俗芸能の活動成果を発表します。

ぜひ、この機会に、こどもたちが真剣に民俗芸能に取り組む姿と県内の多彩な民俗芸能のすばらしさを味わってください。

■日時 令和7年10月5日(日)13時~(開場は12時30分)入場無料

■場所 下北文化会館 大ホール 青森県むつ市金谷1-10-1 TEL0175-22-8411

■主催 青森県教育委員会

■共催 むつ市教育委員会

出演団体一覧

【こどもの団体】

(五代獅子舞保存会/弘前市)

延徳3年(1491年)、津軽氏の先祖光信公が西津軽郡鰺ヶ沢種里に赤石城を築いた頃、京都から来た人が、春日大明神の神鹿をかたどった獅子頭を作り、人々に舞を教えたところ、光信公も気に入り、厄払いや悪霊を追い払うための舞として奉納したことに始まるといわれています。その後、光信公は現在の弘前市(旧岩木町)で大浦城を築き、獅子舞もお供してきたといわれています。保存会は昭和34年に設立されました。

舞では、先達の道化役のオカシコが獅子を誘導します。月夜の山奥で二頭の雄獅子が雌獅子を独占しようと闘う姿を描いたといわれ、古典的な渋さと独自の技風をもって演じられます。

(小川原神楽連中保存会/東北町)

今回演舞する「三番叟(さんばそう)」は、五穀豊穣を祈願する舞で、足拍子を踏み、鈴を鳴らして活発に舞うのが特徴で、足拍子は地固めや種まきの所作、鈴の音は場を清め祝福を表します。

今回は、この「三番叟」を3歳から中学1年生までの子ども達が一生懸命練習してきました。日々の練習の中で、舞以外に太鼓や手平鐘を覚えて指導者顔負けの拍子を奏で、大人達を脅かす子もいます。

今回は、初めての地元以外での演舞で大変緊張していますが、練習の成果を発揮し最高の演舞をしたいと思います。

(本村郷土芸能保存会/おいらせ町)

本村鶏舞は、江戸時代に起源を有する先祖供養の舞で、笛や太鼓の拍子に合わせて、鶏をかたどった烏帽子をかぶった舞手が扇子や太刀を使って跳ねるように踊る所作が特徴です。

この舞は、江戸後期に五戸町切谷内からおいらせ町本村地区に伝習され、町内の小学生を中心とする地域の子どもたちによって脈々と継承されてきました。

今回は、全13演目の中から、庭入り(にわいり)、一本扇子(いっぽんせんす)、七拍子(しちひょうし)、庭引き(にわひき)を披露します。

子どもたちの元気に飛び跳ねるような舞をぜひお楽しみください。

(白糠子ども会/東通村)

下北の能舞は中世芸能の姿をよく残している修験能の典型といわれており、国の重要無形民俗文化財に指定されています。東通村には目名に定住した修験者の目名不動院により、15世紀に伝えられたとされています。

能舞演目には、権現舞・儀礼舞・武士舞・祈祷舞・道化舞があり、本公演では武士舞に分類される「屋島(やしま)」を披露します。

「屋島」は、源平合戦を題材とした演目で、屋島の戦いと壇ノ浦の戦いという二段構成となっています。舞手2人の息の合った舞は、源義経の家臣佐藤継信と平家随一の猛将平教経の戦振りと武士の生き様を表現しています。

(白鷗小子どもえんぶり)/八戸市)

えんぶりは、豊年祈願のお祭りとして800年以上前から受け継がれてきたといわれており、その中でも八戸えんぶりは国の重要無形民俗文化財に指定されています。

白鷗小こどもえんぶりは、小学校2年生から6年生の18名の子どもたちが活動しており、毎年2月17日から4日間開催される「えんぶりの日」に向けて日々練習に励んでいます。

男の子たちによる大夫(たゆう)は、馬の頭をかたどった烏帽子をかぶり、勇ましく、農作業の流れを表現しています。その他、大漁を祈る「えびす舞」、女の子たちによる「大黒舞」「えんこえんこ」など愛らしい祝福芸もどうぞご覧ください。

(鮫神楽保存会/八戸市)

山伏神楽の鮫神楽は、修験者の手から離れ、愛好者が中心となり伝えてきたもので、他に歌舞伎物と呼ばれる組舞(くみまい)13演目を考案し、200年以上綿々と続いてきました。八戸藩日記にも載っていますし、嘉永年間に編まれた33演目の台本も残っています。また神仏混交の名残である「墓獅子」も民俗学的に貴重なものです。昭和46年から、小中高生を対象にした伝承会を実施し、練習の成果を毎年発表会で披露しています。

今回の演目「番楽」は、鮫では、場を清める意味で最初に舞われています。「鳥舞」は、鳥兜をかぶり、足や手の運び、扇の使い方など、複雑な動作が入っています。どちらも人々をことほぐ舞です。

【大人の団体】

(栗山太神楽保存会/むつ市)

栗山太神楽の起源は不明ですが、宝永4年(1707年)に栗山の神楽集団が紀州熊野本宮の十二所(じゅうにしょ)に神楽を奉納した記録があり、18世紀以前から活動していたと考えられます。また19世紀初めには、盛岡藩の芸能集団であった七軒丁(しちげんちょう)から江戸で習った各種演目を伝授され、かつては下北半島各地約20ヶ所に芸を伝承しています。

現在伝えられている演目は、二人立ちの獅子舞で「通り獅子」または「平獅子(ひらじし)」といわれる演目と、ササラ振りが加わる「踊り獅子」または「七軒丁」と言われる演目の二つです。下北の総鎮守の田名部神社例大祭では、御神輿行列の先払い、神事での祈祷舞の奉納や玉串奉奠時の拍子を担っています。